[Archivo Militar, 1957] Contexto histórico

Cabezo del Carmolí, un volcán ya apagado en el pueblo de Los Urrutias que se originó hace unos 7 millones de años. Tiene una altura de 113 metros. Antes de la Guerra Civil, la República instaló cerca del Carmolí un aeródromo militar que se utilizó como escuela de vuelo de alta velocidad. Uno de los modelos más famosos que se utilizó en aquella época fue el conocido Polikarpov I-16, llamado “Mosca” por los republicanos y “Rata” por el bando nacional. Se trataba de un caza de fabricación soviética muy maniobrable.Ya durante la Guerra Civil, en 1937 se añadió la Escuela de Vuelo Nocturno, y se empezó a trabajar con más modelos como el Breguet XIX, Koolhoven FK-51, etc. Aquí acudían pilotos de la escuela de caza para terminar su formación. El aeródromo ofrecía protección aérea a Cartagena. Ya terminada la Guerra Civil, en 1943 comenzó a utilizarse como aeródromo civil, utilizando sobre todo la pista de asfalto. Poco a poco el aeródromo fue cayendo en desuso, hasta que sólo se utilizó como zona de maniobras y prácticas de aterrizaje para los aviones que despegaban de las bases militares activas de la región: San Javier y Alcantarilla. Parte de los terrenos de la zona militar fue cedida a la Armada para un nuevo proyecto: Un hovercraft de 50 toneladas construído por la empresa murciana Chaconsa. En 1977 la Armada entró en contacto con la empresa, que ya disponía de un proyecto: el VCA-30. Este vehículo no pasó de la fase de diseño, pero sí lo hizo el siguiente modelo, el VCA-36. Se trataba de un vehículo anfibio de 25 metros de largo por 11 de ancho, movido por 2 turbinas Lycoming de 2.500 CV cada una. Era capaz de alcanzar una velocidad de 60 nudos (unos 111 Km/h) tanto por la superficie del agua como en tierra, donde era capaz de superar pendientes de hasta el 10%. Fué sometido a pruebas durante los años 80 en el Carmolí, e incluso hizo un viaje hasta Cádiz en unas 6 horas. Finalmente el proyecto se descartó, y el anfipuerto junto con el hangar del hovercraft quedaron abandonados. El propio vehículo fue desguazado en 1994 y vendido como chatarra.

A los pies del Carmolí existe un acuertelamiento ligado al aeródromo. Durante la Guerra Civil se aprovecharon las galerías del volcán para construir un polvorín, que se ha seguido utilizando, al igual que el resto de los edificios, hasta finales de los 70.

Diario de campo, Registro

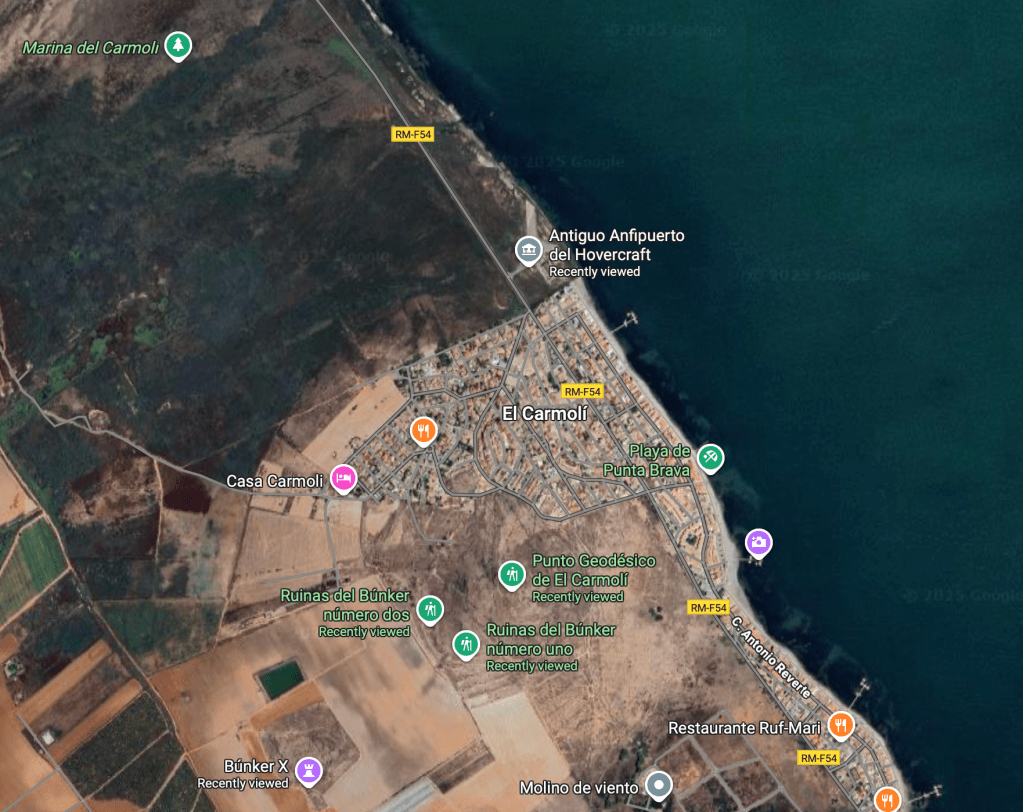

[Mapa 03. Coordenadas 37°41’N]

Día uno: 10 de octubre de 2025. Hace unas semanas compré un billete para bajar a mi casa. Hoy estoy de camino al tren. En la estación, mientras espero, abro el portátil y comienzo a buscar mapas antiguos del Campo de Cartagena. Tecleo: “El Carmolí. Zona militar abandonada”. Aparecen archivos dispersos: planos borrosos, fotografías aéreas, coordenadas imprecisas. Los descargo como quien recoge fragmentos de una historia que se resiste a ser completa.

Entre los resultados encuentro también un documento militar desclasificado. Habla de una pista aérea, de ejercicios de vuelo, de bunkers numerados a lo largo de la ladera. Las fechas son confusas: finales de los cuarenta, tal vez los cincuenta. Las letras, mecanografiadas, parecen latir todavía en la pantalla.

Mientras el tren se pone en marcha, pienso en los veranos de mi infancia. Solía pasar los días allí, en El Carmolí. Recuerdo coger la bicicleta y bajar por la orilla hasta las pasarelas. Desde el mar se veía la nave abandonada —una estructura inmensa, muda, que siempre parecía observarnos desde la distancia—. No sabía entonces que formaba parte de una base aérea, ni que bajo la superficie dormían restos de hormigón y metal, cubiertos por años de polvo y vegetación.

El tren avanza y el reflejo de la ventana se mezcla con el paisaje que pasa. Me pregunto qué quedará de aquel lugar que conocí. Si las ruinas seguirán ahí o si la naturaleza habrá terminado de cubrirlo todo. En la pantalla, los mapas y los documentos se solapan como capas de memoria: una cartografía entre lo visible y lo olvidado.

Pienso que, tal vez, este viaje de regreso no sea solo hacia el sur, sino hacia un territorio del tiempo. Hacia un lugar donde la historia humana se diluye y la tierra comienza a hablar por sí sola.

Statement

El pensamiento que guía este proyecto se apoya en el libro Islas del abandono de la escritora escocesa Cal Flyn, una obra que indaga en los territorios que el ser humano ha dejado atrás: zonas industriales en ruinas, ciudades fantasma, islas contaminadas o espacios de guerra donde la vida humana desapareció y la naturaleza, lentamente, ha vuelto a florecer.

Flyn propone una mirada profundamente ética y poética hacia esos lugares. A través de su escritura, muestra cómo la vida no desaparece, sino que se transforma, y cómo el abandono humano permite que los ecosistemas desarrollen nuevas formas de equilibrio.

Su relato mezcla ciencia, ensayo y sensibilidad literaria, convirtiéndose en una reflexión sobre la resiliencia ecológica y la capacidad de la naturaleza para reapropiarse del territorio.

Diario de campo. El Carmolí, 11 de octubre de 2025

Día dos : A las siete de la mañana llegué al Carmolí. El aire estaba frío, húmedo, y todavía se notaba la calma que dejan las tormentas después de su paso. Hacía apenas unos días que una DANA había recorrido Cartagena con tres jornadas seguidas de lluvia, y todo el paisaje respiraba ese olor espeso a tierra mojada, a hierba recién abatida, a piedra limpia. El suelo aún conservaba el brillo tenue del agua y, a lo lejos, el Mar Menor se extendía como una lámina de plata quieta bajo el amanecer.

Caminé entre los matorrales con paso lento, escuchando cómo las ramas secas crujían bajo mis botas. Algunas se enganchaban a la ropa, como si el propio monte tratara de detenerme, de recordarme que ese lugar no era mío. A cada paso, los pájaros levantaban el vuelo, sobresaltados, y sus alas rozaban el aire húmedo con un sonido breve, casi invisible. Pensé entonces que los animales habían estado en paz durante esos días de lluvia, y que yo, sin quererlo, irrumpía en su rutina silenciosa, en su orden perfecto, como un intruso que rompe sin saberlo la quietud que observa.

La ladera mostraba aún las cicatrices del incendio de septiembre: la tierra era negra como el carbón, y el viento levantaba un polvo oscuro que se adhería a la piel. Sin embargo, entre las cenizas empezaban a brotar las primeras cañas de bambú, verdes y flexibles, como un recordatorio de que la vida insiste incluso en los lugares que parecían haber renunciado a ella. El contraste era tan fuerte que parecía deliberado, como si el paisaje se esforzara por mostrar sus heridas y su curación al mismo tiempo.

A medida que avanzaba, aparecieron los restos de una construcción: un edificio de una sola planta, sin techo, derruido, con las paredes cubiertas de líquenes. El suelo estaba sembrado de fragmentos de tejas, azulejos descoloridos, botellas rotas y cristales que atrapaban la luz del amanecer. Había un silencio espeso, roto solo por el rumor del viento que se colaba entre los huecos del hormigón.

Me detuve un instante y pensé que ese edificio, ahora reducido a escombros, había sostenido peso, órdenes, trabajo, aviones, vida. Lo toqué. El hormigón estaba frío, como si guardara dentro la memoria de lo que un día fue ruido, velocidad y esfuerzo.

Seguí caminando hacia la pista aérea, visible a unos cincuenta metros. Apenas quedaba nada de ella, más que una línea recta cubierta de hierbas y polvo. Al fondo, el antiguo volcán se alzaba oscuro, inmóvil, con esa forma inconfundible de algo que fue fuego y ahora solo conserva su silueta. Había algo solemne en su quietud, como si vigilara las ruinas y el mar con una paciencia infinita.

Me quedé un rato allí, frente al bloque de hormigón, observando cómo la luz se extendía lentamente sobre la superficie gris. Luego comencé a contar mis pasos de una punta a otra: uno, dos, tres, cuatro… el sonido de las piedras bajo las suelas marcaba el ritmo de mi avance. Doscientos noventa y ocho, doscientos noventa y nueve, trescientos, trescientos uno, trescientos dos. Me detuve. Sentí que el aire cambiaba, que la claridad era ahora más nítida, más firme. Los pájaros habían dejado de moverse y el silencio se hacía compacto, casi físico.

Trescientos dos pasos, llegue a contar. ¿Cuántos metros serán?

Quizá esa distancia mida otra cosa: el espacio entre la ruina y la memoria, entre la calma de los animales que regresan y mi paso torpe de visitante. Pienso que todo lo que toco aquí —las piedras, el aire, la ceniza— pertenece a un tiempo que no me incluye, y sin embargo me deja pasar. Siento que, de alguna manera, este lugar respira conmigo, que su silencio se mezcla con mi respiración mientras la mañana termina de nacer sobre el Mar Menor.

Diario de campo El Carmolí, 12 de octubre de 2025

Tercer día : A la mañana siguiente volví. El cielo era limpio, sin nubes, y la claridad ya no tenía la fragilidad del día anterior. El aire seguía húmedo, pero el sol empezaba a picar con una fuerza que hacía brillar el polvo sobre el asfalto. Pasé de largo la antigua escuela aérea, un edificio silencioso que parecía observarme desde sus ventanas vacías. A esa hora, todo el lugar tenía una quietud expectante, como si el tiempo aún no hubiera decidido moverse.

Aparqué junto a la barrera que separa el campo del pueblo. Frente a mí, la ladera del volcán se levantaba suave pero imponente, con una mezcla de tonos ocres y grises. El cartel que colgaba de la valla decía “Prohibido el paso”, pero el viento lo movía con tanta suavidad que casi parecía una invitación. La pintura estaba desconchada, y las letras, medio borradas por la humedad. Lo miré un instante y crucé.

Saqué el mapa que llevaba doblado en el bolsillo y traté de orientarme. Comparaba los caminos, los puntos marcados, las curvas del terreno. Al principio todo parecía coincidir, pero pronto el paisaje empezó a confundir mis referencias. Lo que en el papel eran líneas rectas, en la tierra eran desvíos, pendientes, pequeñas trampas.

A lo lejos, comenzaron a aparecer los primeros bloques de hormigón. Algunos eran cuadrados, pesados, como piezas caídas de una estructura mayor. Otros, en cambio, tenían forma de cilindro, con pequeñas aberturas desde las que se podía mirar hacia el horizonte. Me acerqué a uno: por dentro era oscuro, fresco, y desde la rendija se dominaba toda la extensión del Campo de Cartagena. La vista era amplia, casi total; el mundo parecía medirse desde ese punto, contenido dentro del marco de cemento.

Subí unas escaleras medio derruidas. Las piedras crujían bajo mis pies y el aire olía a sal y polvo seco. Cuando llegué arriba, respiré hondo. La luz caía fuerte, blanca, casi metálica. No había pájaros esta vez; solo el sonido del viento, constante, atravesando las grietas del hormigón.

Di varias vueltas por la zona. Cada estructura parecía contar una parte distinta de una historia que ya no existe: plataformas bajas, muros sin sentido aparente, huecos que alguna vez fueron entradas. Finalmente llegué al que el mapa señalaba como búnker número 2.

Era una especie de bloque circular, apenas de un metro de altura. Por fuera, el cemento tenía la textura áspera del tiempo y el color indefinido de lo abandonado. Me incliné y miré dentro. Había tierra acumulada, fragmentos de roca, hojas secas, restos de algo que no supe identificar. Entré como pude, agachándome, sintiendo la frialdad del suelo en las manos. Apenas cabía; el espacio era tan pequeño que el movimiento se volvía torpe, casi incómodo.

Pensé que las lluvias habían traído más tierra de la que había antes, y que parte del búnker debía de estar sepultado bajo ella. Aun así, se distinguía una pequeña rejilla, oxidada, desde la cual se podía mirar hacia el exterior. La luz se filtraba por allí en líneas finas, suspendiendo el polvo en el aire.

No era gran cosa, pensé. Pequeño, casi insignificante. Pero tenía algo en su modestia que resultaba inquietante, como si todo lo que había sostenido alguna vez —la vigilancia, la espera, la tensión— se hubiera concentrado ahora en ese silencio cerrado.

Me quedé un momento dentro, respirando el olor húmedo del cemento y la tierra. Luego salí, limpiándome las manos. El sol ya estaba alto y el aire empezaba a calentarme la espalda. Desde allí arriba podía ver el campo entero, extendido, quieto, con la misma mezcla de abandono y persistencia que el día anterior.

Seguí caminando entre los matorrales, buscando los demás búnkeres, como si al encontrarlos pudiera entender algo más de este lugar, o de mí mismo.

Diario de campo, El Antiguo anfi-puerto 15 de octubre

A las seis de la tarde conduzco por la carretera RM-F54. El sol cae bajo y alarga las sombras sobre el asfalto. A mi derecha, los humedales reflejan un cielo translúcido, casi metálico; a mi izquierda, una muralla espesa de cañas de bambú se agita con el viento, tan densa que apenas deja ver el Mar Menor. El aire huele a sal y a tierra húmeda, a ese perfume espeso que ha dejado la DANA tras tres días de lluvia incesante.Sigo el camino hasta distinguir, a lo lejos, la silueta de la nave abandonada: el antiguo anfipuerto del hovercraft. Se alza solitaria, un bloque de metal y silencio que domina el paisaje. Me detengo frente a sus puertas: dos planchas altas de chapa oxidada que, bajo la luz del atardecer, parecen haber mutado de gris a un verde azulado. Es curioso cómo el óxido cambia el color del metal, cómo lo que una vez fue rigidez y pulido se vuelve textura, mancha, vida mineral. Estanqueidad, pienso. Todo aquí parece sellado, detenido, conteniendo una historia que no se deja filtrar.Recuerdo haber entrado por detrás cuando tenía quince años, desde la playa. Entonces el edificio era una aventura. Hoy es una ruina que impone respeto, un testigo mudo del tiempo que pasa sin mirar atrás.Aparco cerca de una escuela de canoas, donde el paso sigue inundado. Camino sobre ramas y matorrales que sobresalen del agua; algunas se hunden, otras me sostienen por segundos. Las botas se manchan de barro y el aire huele a caña rota.

Cuando alcanzo el hormigón, levanto la vista: la entrada trasera de la nave se abre como una herida en la estructura. Entro. Dentro, el aire cambia: más frío, más espeso. El eco multiplica cada paso y los pájaros, que anidan en las vigas, se agitan inquietos, graznan. Me siento una intrusa. Es como si todo el edificio respirara y mi presencia rompiera su ritmo natural.Camino entre trozos de pared rota, tejas de amianto, chapas retorcidas y grafitis que se mezclan con las manchas del tiempo. Algunos son solo firmas, otros figuras en rojo y negro que parecen observarme desde el muro. Me detengo un instante. Lo que más me impresiona no es la ruina, ni el color, ni el abandono, sino el silencio: un silencio espeso que parece tener peso propio. Pienso en cómo, en otro tiempo, aquí habría un murmullo constante: órdenes, motores, voces, el chirrido de las herramientas. Todo eso se ha desvanecido. Lo que queda es brisa y calma, el rumor de las cañas de bambú chocando unas con otras fuera, como un eco remoto del movimiento humano que fue.

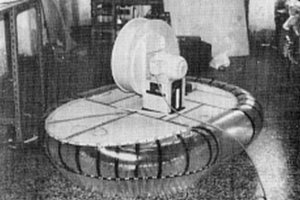

El VCA-3 tenía una eslora de 9,27 m (incluyendo faldones) y una manga de 4,45 m. Su carga máxima era de 1.000 kg incluyendo el combustible, lo que, sumadoa su peso de 3.000 kg, suponía un máximo de 4.000 kg.

Por diseño, la velocidad dependía de las condiciones de la mar: máxima de 50 nudos, 40 nudos de crucero con mar en calma, y 35 nudos de crucero con olas de 50 cm. La máxima pendiente salvable era del 14%, y la altura máxima de un obstáculo era de 40 cm. Los límites de operación se alcanzaban cuando los vientos superaban los 20 nudos, o las olas eran de entre 0,75 y 1,5 m de alto (dependiendo del periodo).

El 23 de diciembre de 1978, en la base aérea de Los Alcázares, a primera hora de la mañana, representantes de CHACONSA y de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada descargan el primer modelo de VCA-3 del remolque que lo trasladó desde la factoría hasta las orillas del Mar Menor. Allí es bautizado con una botella de vino de Jumilla y, tras una hora de preparativos y comprobaciones, arranca y se desliza por tierra para entrar en el mar envuelto en una nube de agua pulverizada (véanse las imágenes adjuntas).

Una vez realizadas las pruebas, se pudo comprobar que la velocidad de crucero con mar en calma era de 40 nudos. Con olas de 50 cm y con viento de 12 nudos de proa la velocidad de crucero se reducía a 30 nudos.

Salgo por la parte delantera. El suelo está marcado por surcos anchos, apenas perceptibles entre el barro seco y la hierba. Me detengo a observarlos. Poco a poco los distingo mejor: una pista, un puerto, los rastros de un vehículo anfibio que alguna vez entraba y salía desde aquí, cruzando la arena hacia el mar. Me acerco y, por un momento, me siento diminuta. No por la magnitud del lugar, sino por lo que significa. Es como si caminara sobre un geoglifo que no termino de comprender, un dibujo hecho por el tiempo sobre la tierra.

Miro alrededor y todo parece inmenso: el mar al fondo, el volcán en la distancia, las cañas agitándose con el viento. Pero lo que realmente se me hace pequeño no es el paisaje, sino el instante. Porque siento que este momento —yo, aquí, entre ruinas, viento y óxido— es apenas el reflejo de algo que ya pasó. Que todo esto, incluso mi paso por este lugar, pertenece más al recuerdo que a la vida.

El Carmolí, 17 de octubre de 2025

Cuarto día : A las siete y media de la tarde, la luz se disuelve sobre la ladera sur del Carmolí. El cielo, de un gris de teja húmeda, parece una reproducción mal impresa de sí mismo: una página doblada del atardecer. Bajo del coche y encuentro un cartel de senderismo, de esos que pretenden ordenar el paisaje mediante puntos numerados. Ninguno menciona los búnkeres, pero el gesto de la señal ya es un intento de domesticación del terreno, como si el monte necesitara instrucciones para ser comprendido.

A lo lejos, una casa en ruinas. Su presencia parece accidental, un eco de otro mapa, de otro tiempo. No voy hacia allí. Sigo un camino inventado, una costura de tierra entre matorrales. El aire huele a barro reseco, a caña vieja. Las nubes cuelgan tan bajas que casi rozan la punta del volcán.

A mitad de la subida, escucho unas voces: unos niños juegan en lo alto del cerro. No los veo, pero sus gritos atraviesan la tarde como una línea quebrada de sonido. Son los únicos habitantes audibles del lugar. A cada paso, el silencio se reorganiza alrededor de ellos, y el viento lo completa.

Sigo el trayecto guiado por la pantalla del móvil, una brújula lumínica que late en mi mano. No tengo ruta; solo una dirección intuitiva. Entonces, entre los tonos anaranjados de la tierra, aparece un choque de color: un bloque blanco, sólido, irreal, contrastando con la arcilla rojiza del suelo. Desde lejos, parece un error geométrico dentro del paisaje, un rectángulo que no debería estar allí.

Me acerco. El sol cae detrás del monte y el cielo se convierte en un mosaico de naranjas y violetas. El búnker tres —o quizás el cuatro, no importa— se impone como una interrupción del terreno. Su superficie blanca está manchada por sombras que avanzan lentamente, como si el día lo cubriera de su propio polvo. A su alrededor, la tierra parece más viva, más roja, más insistente.

Pienso en su posición: el otro miraba hacia el interior, este mira hacia el mar. Dos miradas opuestas del mismo cuerpo militar, dos maneras de contener la incertidumbre. Aquí el horizonte se abre, y el bloque parece vigilar algo que ya no necesita vigilancia.

El viento sopla con constancia. La luz baja. El paisaje empieza a perder su volumen, volviéndose plano, casi fotográfico. Camino en torno al búnker y siento que el color de la tarde se deposita sobre el hormigón como una capa de polvo luminoso. Me detengo y miro hacia el mar.

Hay una calma irreal. Pienso que, tal vez, los búnkeres no son estructuras defensivas sino instrumentos de memoria: cámaras que registran el paso del tiempo. Desde este punto, la línea del mar parece una fisura brillante en el suelo, una grieta líquida entre el presente y la historia.

Este momento, el aire, la luz, el ruido leve de las cañas, todo esto es solo el recuerdo de lo que una vida pasó. Una ruina no es una herida del pasado, sino una pausa en el presente.

Fotos de archivo de investigación